编者按:

Andrea Altobrando,1976年生于意大利,16岁上高中时开始接触哲学,发现这就是他一直所感兴趣的东西。1995年进入米兰大学学习哲学,并于2001年获得理论哲学硕士(Laurea)学位。之后继续攻读博士。2008年获得德国伍珀塔尔大学和意大利都灵大学联合培养的哲学与哲学诠释学博士学位,2012年获得意大利帕多瓦大学的理论与实践哲学博士学位。

从2012年起,他被提名为帕多瓦大学哲学教学与研究助理和考试委员会成员。2015年,他获得意大利教育部认定的副教授国家学术资格(National Academic Qualification as Associate Professor)。从2013年到2015年,他获得日本学术振兴会(JSPS)的资助,担任北海道大学的研究员,从2015年到2016年,他在同一所大学担任特聘讲师。2017年他来到中国,开始担任中国政法大学哲学系客座教授。

从意大利到德国,再从日本到中国,Andrea Altobrando一直抱着开放、理解的态度,直面他者的话语传统,进入他者的生活世界。就如“洞穴之喻”中的哲学家那样,不断走出自己被捆绑的枷锁、幻相,直面实在的、活生生的经验。人生态度如此,学术态度亦是如此。他坚持现象学不是一个哲学主题或哲学流派,而是一种方法。他积极与各种思想传统进行对话,与哲学系张浩军教授一同组织了2019年10月19-20日在中国政法大学哲学系举办的《破解“所与”之谜》(Demystifying the Given)国际学术会议,来自多个国家和地区的四十余位学者济济一堂,携带着来自自身所处传统的洞见,就“所与”问题展开深入对话。在会议闭幕式环节,他援引陶渊明的《饮酒(其五)》一诗来诠释本次学术会议的主题:“所与”。“此中有真意,欲辨已忘言。”在我们的访谈中,他说自己一直都很期待与他人的交流,他并没有“读心术”,当处于另外的文化传统中,尤其需要通过沟通来了解他者。

【陶渊明】

我们有多少“真意”恐怕只有我们自己知道,而当我们面对他者时,当我们想要对他者言说时,种种“真意”的表达,只有在面对、沟通中才有可能为他者所领会、感动。

采访内容:

Q:你是如何对哲学产生兴趣的?

A:我读书的时候,意大利的高中有哲学课程,高中三年级的时候我们开始上哲学课。我那时候16岁,我不了解哲学是什么。但当老师来到教室,开始和我们谈论哲学,我突然意识到这就是我一直以来感兴趣的东西。那时的我不知道哲学可以是一门学科,甚至不知道哲学可以成为一种职业。我就是从那个时候开始对哲学感兴趣的。读完高中后,我就去了大学学习哲学。

Q:那么,你在什么时候计划将哲学作为你的职业?

A:是在大学毕业后。当时,我们没有学士、硕士的区分,只有四年的学习和一年的毕业论文写作。当我在大学学习的时候,我仍然不知道哲学可能成为我的一份工作。不过后来我发现我有机会去读博士,我渐渐开始将哲学作为我未来的职业。

Q:哪些哲学家对你产生过影响?

A:康德、黑格尔、笛卡尔、莱布尼茨和斯宾诺莎都在不同程度上影响了我,当然,我并不是研究他们的专家。也有一些当代的哲学家对我产生过影响,但并非只有一位,而是一群。此外还有柏拉图。在这一点上和中国很不同,如果你来自意大利或者其他欧洲国家,从高中起就有哲学课程。我们有较强的哲学传统,无论学习什么,我们总是从学习历史开始,也借助历史学习,在学校学习哲学史,意味着从苏格拉底到罗素。但当我在学校学习时,哲学往往意味着希腊哲学。如果你不了解古希腊哲学,也许你就无法进行哲学研究。我没有深入学习希腊语,只能做一些希腊语的阅读,我也并非柏拉图和亚里士多德的研究专家,但是对于我而言,我从16岁就开始了解了他们的思想、观念、概念,即便你没有阅读他们的作品,你也已经受到了他们的影响。

Q:你觉得哲学与现实世界之间的关系是怎样的?

A:我认为问题在于什么是“现实世界”。如果“现实世界”指的是日常生活,那么我会认为哲学对其很重要,尤其是道德、法律、政治,当然还包括科学。我们生活在科学之中,哲学必须关涉科学。我认为哲学与我们生活的许多方面都息息相关,但这并不意味着哲学家的话语就会立刻产生影响。在某种意义上,我们如何处理社会事务或科学的方式都取决于一些哲学思想,尽管人们可能不知道。如今,我们在大学里所做的事情可能对这个社会、对日常生活以及对大多数人都没有直接的影响,但是它仍然可以产生巨大的影响。也许我们不能立刻看到,但这并不意味着它就没有。政治领域中的大多数革命都是在哲学家的启发下进行的。除此之外,还有形而上学问题或者宗教问题,这些问题对许多人都相当重要,而不仅仅是哲学家。

A:你的学术研究的核心是什么?

Q:确切来说,我并不知道。但最近的研究兴趣主要集中在两个领域,我们如今称之为心灵哲学、知识论的领域。

【心灵哲学&知识论】

A:那么,现象学对你意味着什么?

Q:对我而言,现象学并不是研究领域,而是研究方法。例如我说我当下的研究兴趣在心灵哲学,是因为在过去十年中,我主要致力于主体性、意识、自我等相关问题。我主要是根据现象学传统的哲学家来研究这些问题的,而这些哲学家研究的问题按照当下的划分来看,就是所谓的心灵哲学或心灵形而上学。我认为现象学可以提供一些见解,并可以帮助我们处理一些问题。但我并不认为现象学本身就是一门学科,它只是哲学问题的一个方面。就像其他传统一样,如果我说我研究的是分析哲学,这没有任何意义,因为分析哲学只是一个思想流派,不是一个哲学主题。我认为现象学同样如此。此外,我开始变得对“现象学”有些敏感了,因为当今的现象学学界有点像是一个教派,他们只在内部互相交流,没有与外界的交流,最终他们就只是在说他们自己的私人语言,那太无聊了。如今在哲学上,大多数人都不会将现象学作为主要的和唯一的主题。

【胡塞尔】

Q:你说目前的关注点主要在心灵哲学,更具体的是关涉到自我、自身意识和知识论问题,可以谈谈你在心灵哲学研究中的立场吗?

A:我认为,就自然主义而言,它本身就是一个非常复杂的体系,因为自然本身就是复杂的,所以我们并不是在承认超自然的东西;另一方面,就笛卡尔式的二元论而言,我认为二元论仍然不失为一个非常一贯的、智慧的观点,二元论仍然在很多方面起作用。目前,我认为二元论是心灵哲学中最融贯的体系,但这并不是说它是最让人满意的。虽然有不满意,但目前为止在我的研究中我还未能够使我确信我们可以抛弃它。由洛克所提供的解决思路与笛卡尔式的自然主义者、非还原论者很相似,心灵或意识是完全不同于物理实在的东西。但是我们不知道这两者如何一起存在。二元论是一个我非常同情的立场,但是还未证明,因此我们需要超越笛卡尔。因为我不能选出哪个立场更好,因为我总是在这两者之间进行思考。

【Andrea的著作】

Q:你如何看待知觉、意向性问题与诸哲学分支,例如形而上学、认识论之间的关联?

A:我们将知觉和意向性问题划归到心灵哲学中,但这个问题在形而上学、认识论中也会遇到。只是因为我们在课程、书籍或者其他方面需要进行区分,才做出这样的哲学领域划分,但如果认为哲学可以在一个限制的领域中进行思考是毫无意义的。塞拉斯、罗素这样的哲学家都将哲学视为一个总体。几乎所有的经典哲学家,例如蒯因、罗素,都会认为认识论,形而上学和语言哲学等都是内在关联的。即使是像弗雷格这样的大哲学家,他也有着自己特定的(有限制的)领域,例如数学、逻辑学和语言哲学,也许他还有关于伦理学、心灵哲学甚至认识论的思考,但我们的确没法知道,因为他没有相关著作。

Q:国外的经历对你的学术研究有什么影响?

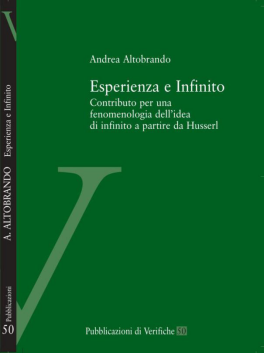

A:这很复杂,但也没那么复杂。有很多话要说,因为它涉及很多方面。 当你前往另一个国家,无论如何,即使你不是在大学里工作或学习,出国都会对你的生活造成很大的影响,尤其是你要去的国家的语言与你的母语完全不同。我的海外经历从德国开始,德国已经与意大利不大相同。之后我又去了日本,而日本与中国又有些不一样。我的意思是,我在日本呆了三年,日本的经历对在中国没有帮助,因为语言完全不同,我只能认出一些书面文字。

【中国汉字与日本汉字】

在学术方面,我认为也有许多不同的方面。第一点在于,如果我平静地待在自己的国家,长时间地待在同一个地方,也许我会更快地晋升。如果你一直处在一个地方,早晚你会得到一些东西,而如果你一直四处变动,没人会给你任何东西。这样每次都会改变环境,使我的生活变得更加复杂。因此,这取决于你的个性。你可以前往一个不同的国家,文化完全不同或者有些相似之处,然后继续自己的工作,而不试图去理解当地文化或与当地人进行更多交流。因而,你可能会有些固执,可以说有点刻板,即关闭你的世界。这样,无论你身在何处都不会有太大改变。但是,一旦你尝试进行更多的交流,这意味着你每次都要从头开始,因为你必须与周围的环境、同事、学生等进行交流,或者当你是学生时,与来自其他国家的学生进行交流。同样,你处理问题的方式,你的思维方式都会受到影响。因此,如果你始终待在同一个地方,最终你的语言会受到限制,你对事物的看法也会受到限制。

来到东亚(首先是日本,然后是中国)之后,我才特别注意到,在欧洲有些人在做所谓的跨文化哲学,别人总误以为他们是很精通东方文化的“专家”。原先我就对这个话题很感兴趣,但是我并不是对写在书本上的东西感兴趣。我想,亚洲人说的语言很不一样,为了解文化交流的哲学问题,我不想读那些“专家”们写的书,也不想用我的文化去理解亚洲的语言,我想亲自去那里,看看实际的跨文化交流是什么样的。实际上,我的印象是东西方相互之间都有太多刻板印象,因为我在日本和中国见过一些人,他们对西方的有些想法很奇怪,欧洲人对东亚也同样如此。有些人假装或假设对中国有所了解,实际上,他们所做的只是读孔子,我的意思是你不能把整个中国还原为孔子。因此,从某种意义上说,从经济、科学的角度来看,来到东亚地区也使我有能力反思一些有关我们可以称为文化哲学或跨文化哲学的哲学讨论。我认为,如果你在自己的国家做这类研究,我会说你所做的事情的百分之七十都是毫无用处的,只是阅读一些材料,却不了解真正地正在发生的事情,你也没有真正拓宽自己的行为方式。举例来说,在不同国家/地区,人们的行为方式不同。如从意大利到德国,从德国到法国,从法国到西班牙,从西班牙到英国,如此等等。各地的做事方式略有不同,学生也有所不同,去德国时作为意大利学生,我不同于德国学生,我有来自中国的同学,来自美国的同学,我们都不尽相同。因此,你必须去那里才能获得这种东西。这不仅是经验问题,还是数据收集问题,也就是说,理解世界是什么以及世界如何运转。

除却行为方式的不同——容易害羞或不容易害羞,健谈或寡言,人们内在思维方式也不同。举一个例子,我在日本时交了几个好朋友,一开始我完全不知道他们是如何思维的,作为那里的研究人员,我们有一些项目并且不得不填写一些表格,组织一些研讨会,会议,旅行等等,我们处理相同事物的方式却截然不同。因为如果我和欧洲人一起做这些事,尤其是和意大利人一起做这些事,立刻就会明白如何一起工作。因为我们有相同的文化背景,所以思维方式在某种程度上是相似的。而在另一个国家,由于许多与社会生活、政治制度和语言有关的原因,思维方式则大不相同。因此,这使你的生活变得更加冗杂,但另一方面,你会意识到真正所谓的文化交流问题与历史本身并没有太大关系,而实际上与实践有关,关系到如何教年轻人处理任何可能的问题,包括会议之后去哪里吃饭。这里有些琐碎的东西你,会发现,在欧洲组织晚餐和在日本或中国组织晚餐完全不同。因此,从某种意义上说,这使我以哲学家的身份思考,或者也尝试去理解人性等等,以及如何尽可能地在不同文化之间进行理解。这给了我一些洞见,思考文化差异从何而来,只是因为中国人阅读与我们不同的书,我们才有不同的文化?我不这么认为,我想要比这更复杂。

【“破解所与之谜”国际学术会议上的Andrea】

Q:在哲学研究方面,你认为中日之间有什么区别和相似之处?

A:虽然我在这里(东亚)待了五年或六年,在日本待了三年,在中国待了近三年,但是我仍然觉得我的经验有限,因此我对这件事情仍然没有很明确的判断。但是我能注意到的一个相同点,涉及学者、教授和学生的专业化倾向,即只专攻一个方向,这与欧洲的哲学家截然不同。哲学家,或者尤其是学生,从来不需要专攻一个方向。博士生才开始有这样的专业化倾向,但通常情况下,我们在欧洲并不分得很清楚,有时候这可能并不是很有效率,但这其实很好,因为你可以继续学习很多东西并阅读不同领域的东西。至少对于在日本和中国的同事来看,我注意到他们只是在做一种事,因此从某种意义上来说,他们的哲学视野在某种程度上对我来说有些狭窄。另一件事是,我在日本看到的比在中国看到的更多,也许是因为在中国我认识的同事相对较少。 我生活在远离一切的昌平区,所以我没有太多机会与其他大学的同事会面。

在日本,有一种专业化的趋势,这可能对于16岁或17岁以下的人,或着也许年龄稍大的一代人是不同的,但是对于接近我这个年龄的人,年轻一些或年长一些,如果他们是做哲学的,似乎他们大多数人对所有其他领域都不了解,这些领域可以是文学、电影、艺术甚至科学和音乐。他们非常专注于一件事。

在中国我遇到过一些知识分子,但他们不是学者,所以我不知道大学的情况如何。我认识一些人,但是由于很少见到他们,所以我不知道他们还有什么其他兴趣。但这一点(指哲学视野),日本给我留下了深刻的印象。因为你和与同事共进午餐、晚餐,之后你们就可以聊一些琐碎事情,比如食物、天气或者是一些旅行,也可以聊你的研究领域。

此外,中日之间一个有趣的区别是,大多数未曾来过这里的人可能都不会猜到:在日本,你从来不会谈论政治,而在中国,你总是谈论政治。对我来时,与日本相比,中国朋友和同事会更多地谈论政治。也许他们没有对政府发表重大评论,但是他们谈论政治问题,也许谈论其他国家,也许是关于特朗普的等等,无论如何,他们会对此发表一些看法。在日本,人们很少谈论政治。这让我感到震惊,因为我认为日本人被认为是非常西方化的人,在欧洲,尤其是在哲学家中,人们总是在谈论政治即使你不研究政治哲学。但是日本人却不是这样,他们还是试图与某些东西保持距离。

Q:你如何看待中国的哲学研究现状?

A:我希望我能够给出一个还算不错的答案,但我的经验的确有限。

而且你知道我没有在中国参加很多的学术会议,除了我曾经在这里组织过一次研讨会(注:我们进行这次访谈时,破解“所与”国际学术研讨会还未召开),我去过北大几次,但那是关于逻辑哲学的。所以,这或许是在谈论另外一个领域,但是,我要说的是,我在那里看到的那个领域的人员水平都非常好。关于我们所谓的欧陆哲学不能说太多,因为我只参加了一次会议。在我和其他外国人旁边,所有其他人都说中文,所以我对所发生的事情并不太了解。但是对于我们(外国人)来说,我们来自于相同的文化和背景,我们知道彼此的历史,所以像法语对我们来说会更容易理解。我可以理解一些中文,但是我几乎完全不懂日语。这对于我们来说是更困难的事情,因为我们没有相同的文化背景。我只读了一些书,比如庄子的书。我觉得去期望我能达到中国人对中国哲学的理解是没有意义的。就现在而言,我觉得对于中国哲学的理解还没有达到一个很好的水平。不过我可以说,我能对老子有一个很宽泛的理解。但这里有一些技术性的东西,像一些具体的部门哲学,关于在中国参与的哲学会议的经验,我觉得还没有达到一个能发表意见的程度。

【庄子】

Q:你在法大任教时,有没有一些特别的事件或特别的学生给你留下深刻的印象?

A:给我印象最深的是在这儿上为本科生上的第一堂课,他们是我遇到过最积极的学生。当然之后也有一些学生,包括研究生,他们十分的优秀,具有较强的互动性。当然大多数学生发言比较少,只有三到四名同学会积极向我提问,甚至会来办公室和我讨论一些问题。这和日本的学生很不同。在课程结束的时候,我认为有将近80%的学生都有积极参与课程展示,对课堂也十分的投入。在课堂展示环节,我记得第一个小组由两个人组成,他们的报告十分完美,英语水平甚至超过了我。他们的论文比一些博士生都写的好。此外,有一些学生在课堂上很少发言,但是会来办公室找我谈话,面对面的时候他们十分健谈,也不再害羞。我记得有一个学生很有趣,他十分坦诚,会直接跟我说课堂一团糟。我觉得这样的信息对我来说很重要,因为可以相应的反馈,即便是负面的。不同的国家有不同的行为方式以及文化背景,当学生坐在我对面的时候我并没有读心的本领,所以表达是很重要的。还有一次令我印象深刻的是在法大第一次进行的暑期课程,有一个小组的展示与同性恋权利有关,有一个同学直接在课堂上开始演唱一首国际同性恋组织的曲目,这很有趣,我从没料到会有学生在课堂展示中唱歌。

Q:你有哪些建议帮助学生更好地学习哲学?

A:读更多的书。不要担心自己无法理解阅读内容,尝试一遍遍地读。不要只阅读一个哲学家或局限于某一个哲学流派。在阅读过程中尝试掌握一种方法论。在课堂设计环节我通常不会选择诸如胡塞尔这样的哲学家,因为这需要花费很多时间才能找到进入胡塞尔哲学的方法。学生应当尽量掌握一些基础知识,譬如康德,笛卡尔,亚里士多德,以及罗素。在博士之前,对于学生来说最重要的就是尽可能多的阅读和探索,因为一旦开始攻读博士,你就不再拥有那么的时间去广泛阅读了。我不太同意只让学生只阅读某一位哲学家,对于学者而言同样如此。我们在从事一个高度技术化的问题研究,或是某一个比较狭窄的哲学流派时,我们也许只去阅读一个哲学家的观点,但是通常情况下并非如此。如果一些中国学者只去专攻某一位哲学家的思想,这也许会造成中国学者与国外学者的差距。即便是分析哲学家,比如英国哲学家Kit Fine,他是一位研究数学哲学的分析哲学家,但他同时也会弹奏一些乐器,你也可以和他交流文学。所以,我觉得这是我们需要学习的地方。当我去阅读一个英文文本时,我会理解作者的表达意向,因为我们享有类似的文化背景。但是你们也许缺少这样共同的背景,所以如何去弥补这样不同?除了阅读之外别无他法,否则你将会错过许多的内容。

【英国哲学家Kit Fine】

Q:你是怎样进行跨文化研究的?

A:我所说的跨文化研究不是仅指当下所讨论的那种,比如不应该仅仅局限于所谓的西方传统,而进行比较文化的研究。我想说的是,我不想仅仅局限于亚里士多德、现象学或黑格尔的观念论的研究,我试图与具有不同背景的人进行对话。因为每一个人都能有一两个专门研究的内容,却不太可能一直阅读学习所有的东西;但这不意味着你只能与拥有相同阅读背景的人对话。因此,如何做到不同的哲学文化-——即两个或者更多的不同的文化,例如传统西方文化和传统东方文化——之间的跨文化,大体上我目前的方法是尝试去对话,即使那很难。这里有一个语言的问题。例如,我认为我不会试图去学习中国哲学或一般意义上的东方哲学的一个原因就是我应该不太可能去学习它们的语言。学习这门语言可能要花十年,十年之后对于我来说太老了,没有人愿意给我职位,所以我最好还是放弃。当然,你也可以在比我年轻的时候就开始学习,那样你或许就能找到一份工作。所以,在十年内,这将要求你大量阅读所有领域的东西。如果是西方传统或东方传统这样的领域,你就不可能做到,因为它太广博了。

因此我认为更明智的做法是要有试图与每个人进行讨论的态度,并且当你对一个话题感兴趣的时候,你也能考虑到其他传统。如果我对心灵过程感兴趣,我就应该考察在这一传统中的所有文本,而不仅仅是局限于一个文本。如果能够进行十年的探索,进展将会不断深入。

但是,就像维特根斯坦和胡塞尔所表达的那样,如今哲学不再是一项属于个体哲学家的事业。在过去,无论是传统东方还是传统西方,都有个体哲学家,他们有机会通过自身完成一个哲学的整全体系。我想我们再也不可能那样做了,但是能够与其他人一起工作同样充满乐趣。

我认为,如今我们或许应该把学术的哲学当作是团队工作,就像其他科学家那样。即使是生物学家也不能亲力亲为所有事情。因此或许应该在探索当中进行跨文化研究,我不认为这是一个人可以完成的事情。

【采访后合影】

策划:

张浩军(沙巴体育投注-沙巴官网 )

统筹:

赵良伟(沙巴体育投注-沙巴官网 )

采写:

魏雨晴(中国政法大学哲学系2017级硕士研究生)

苏 飞(中国政法大学哲学系2018级硕士研究生)

翟博严(中国政法大学哲学系2019级硕士研究生)

罗裕峰(中国政法大学哲学系2017级本科生)

甘 露(中国政法大学哲学系2018级本科生)

特别感谢:

朱 薇(北京大学哲学博士)

上一条:学术盛宴丨2019年中文学术研讨会顺... 下一条:传统文化中的法律、情感与诉讼观念...